2014年3月21日(金)から3月23日(日)まで、南九州方面に行ったときの旅行記です。

今回も、ワイン会のメンバーでの国内旅行。一昨年の秋の国宝ツアー、去年の春の熊野古道ツアー、夏の山口ツアーに続いて、4回目。

仲間の一人が、宮崎県と鹿児島県に行けば、47都道府県を制覇するということで、南九州ツアーを企画しました。

今回の旅行は、グルメでした。1日目の昼は、高千穂牛。途中で、ダブルベリーソフトを食べ、夜はチキン南蛮。2日目の朝は冷やし汁を食べ、南郷でマンゴーソフト。昼は飫肥で軽くさつまあげ。夜は、豚しゃぶ、さらにシロクマ。3日目は長渕剛愛用のフェリーのうどん。昼は刺身、夜は空港で鹿児島ラーメン。で、毎日、夜はしっかり飲みました。

| 3月21日(金) | 羽田空港→熊本空港→高千穂(昼食(高千穂牛)、高千穂峡、高千穂神社、天の岩戸神社)→ダブルベリーソフト→宮崎(夕食・チキン南蛮) |

| 22日(土) | 朝食(冷やし汁)→青島→マンゴーソフト→飫肥(飫肥城、小村寿太郎生家・誕生之地、昼食・さつまあげ)→城山→鹿児島(夕食・豚しゃぶ、シロクマ) |

| 23日(日) | 加治屋町→桜島(フェリー、湯之平展望所、埋没鳥居、叫びの肖像、火山灰のゴミ袋)→鹿児島(鶴丸城、昼食・刺身)→指宿→空港(鹿児島ラーメン) |

3月21日(金) 晴時々雨(雪)

|

|

羽田空港から、熊本空港へ。 阿蘇のカルデラを抜けて、高千穂へ。 昼食は、高千穂牛を食べました。 |

| 高千穂峡 阿蘇溶岩(12万年前と9万年前の噴火)を五ヶ瀬川が浸食することによってできた渓谷といわれ、柱状節理の発達した溶結凝灰岩のそそりたつ断崖、岩をかむ激流、千古の謎を秘めた深淵、湧く石清水、四季をとおして雄大にして清々しい景観である。 |

|

神硯の岩 寛政の三奇人の一人・高山彦九郎が、1792(寛政4)年7月17日に高千穂を訪れた。 みすずりの岩とやいわれむ神代より |

|

|

槍飛 ここは、五ヶ瀬川のなかで最も川幅が狭いところ。 1591(天正19)年、県(今の延岡)の領主・高橋元種に高千穂が攻められ、三田井城が落ちた際、城を脱出した家来たちがここまで逃げたが、橋がないので、槍の柄を手前の岸に突いた者は飛び渡り、向こう岸に突いた者は川の中に転落したと伝えられており、ここを槍飛というようになった。 |

|

(左)鬼八の力石 高千穂神社の祭神・三毛入野命は、弟の神武天皇とともに大和に行くが、伝説では、再びお帰りになり、高千穂郷一帯で悪行をはたらいていた鬼八を退治し、この地を治めたといわれる。 (右)七ツヶ池 その昔、十社大明神(三毛入野命)が散歩していると、水鏡に美しい娘が映っていた。この娘こそ鬼八が奪ってきた鵜ノ目姫であり、十社大明神が姫に一目惚れした場所だといわれている。 |

|

|

|

真名井の滝 高千穂峡は、太古の昔、阿蘇山の噴火活動で流れ出た溶岩の浸食によって形成された渓谷で、最大の見どころが真名井の滝である。日本滝百選に指定されている。ボートに乗って水面近くから見上げると迫力満点である。 |

| おのころ島 昔、この池には神社があり、鵜の鳥はこの神社に仕える神聖な鳥であったと伝えられている。高千穂神社の春祭では、御神幸のおみこしがこの池を三度回ってみそぎをする。 |

|

ボートに乗りました。調子に乗ってずっと漕いでいたので、写真がほとんどありません…。残念。 乗船上の注意が興味深いので、載せておきます。 「乗船上の注意 ボートの運用区間の地質は、柱状節理の発達した溶結凝灰岩が主体で、今日までの長い年月の間の浸食により形成された自然の造形美を水面からお楽しみにいただけると思います。 |

|

|

|

| かなり浸食されて川が低いところにあるので、橋が二段にわたって架かっています。 立体的に写真を撮ってみました。 |

|

|

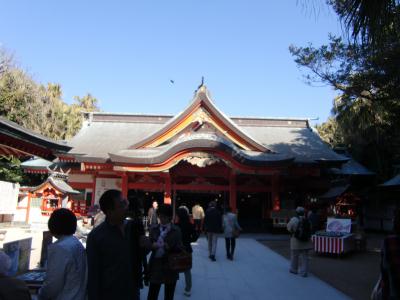

| 高千穂神社(高千穂宮) 当宮は、初め高智保皇神といわれ、この地に宮居をさだめた天孫瓊瓊杵尊と木花開耶姫以下3代の神々を祀り、仁明、清和両朝には、日向国最高の御神階が授けられたことが六国史に記されている。 |

|

|

|

|

秩父杉 源頼朝の代参として畠山重忠が手植えしたと伝えられる秩父杉は、八百年を経た今も、社頭高くそびえている。 |

|

|

本殿 国指定重要文化財 1778(安永7)年に建て替えられた。 |

|

本殿の彫像は、当宮の祭神・三毛入野命が霜宮鬼八荒神を退治したと伝えられる。 荒振神どもを平らげ、農業や産業の道を拓いた三毛入野命は、厄祓いや産業の神としても深い信仰があり、鬼八退治にちなんだ猪懸祭は12月3日に行われ神道祭祀の原形をとどめた古事として有名である。 |

| 天岩戸神社 |  |

|

| 新山いちご園のダブルベリーソフト いちご(ストロベリー)とブルーベリーのソフトクリーム |

|

|

| おぐらのチキン南蛮 宮崎の名物料理といったらチキン南蛮。 |

|

|

|

|

夕食後は、当然、飲み。 地鶏屋さんで飲みました。 |

3月22日(土) 晴

| ホテルの朝ご飯 普通のビジネスホテルなのに、朝食バイキングでは、冷やし汁がありました。 |

|

|

| 青島 青島は、陸地に近い島で、島内には、本土にくらべて特異な植物が繁茂し、北半球最北の貴重な亜熱帯性植物群落がある。 |

|

|

|

|

青島の隆起海床と奇形波蝕痕 周辺の岩盤は、新第三紀(3000万年から100万年まで)海床に堆積した砂岩と、泥岩の規則的互層が傾き(走向北30度東、傾斜20度東)海上に露出し、波浪浸蝕を受け、堅さの違いにより凹凸が生じたものである。 |

| 青島神社 彦火々出見命が、海宮からお帰りの時の御住居の跡として三神をお祀りしたと伝えられている。初めてお祀りした年代ははっきりしていないが、日向土産という国司巡視記に嵯峨天皇の御宇奉崇青島大明神と書いてあったといわれる。文亀(室町時代)以後は、藩主伊東家の崇敬が厚く御社殿の改築や境内の保護に万全を尽され、明治以後は国内絶無の熱帯植物繁茂の境内を訪れる人が多く、縁結び、安産、航海、交通安全の神として、ますます神威が輝くようになった。 |

|

|

|

|

|

|

道の駅なんごうのマンゴーソフト 日南市の南端に位置し、日向灘を望む目の前には大小の島々が点在する景勝地。 |

| 飫肥では、単独行動で、小村寿太郎記念館に行ってきました。 もう行くこともないと思うから、わがまましちゃったね。 |

|

小村寿太郎生家 明治時代を代表する外交官・小村寿太郎は、飫肥城下の町役人の長男として、現在の生誕碑の場所で生まれた。その後、小村家が破産したため、明治時代後期に、生家は振徳堂の裏に移築され、さらに、1921(大正10)年に現在地に移築されたものである。その後は、大きな改修は行われずに現在に至っている。飫肥重要伝統的建造物群保存地区における伝統的な建築様式を現在に伝える重要な建物であり、また、飫肥が生んだ明治の大外交官小村寿太郎縁の建物としての価値も高い。 |

|

|

小村寿太郎侯誕生之地 小村寿太郎は、1855(安政2)年にこの記念碑がある場所に生まれた。父は町役人(別当職)をしていた小村寬で、禄高18石の徒士席という下級藩士であった。 |

| 昼食は、名物のおび天のさつまあげ。 |  |

|

| 霧島神社 |  |

|

|

|

| 城山から桜島を見る 2010年にも鹿児島に行きました。 |

|

|

|

ホテルの天気予報の掲示 桜島上空の風 と、火山灰対策の予報も載っています。 |

| 鹿児島の夕飯は、吾愛人の豚しゃぶ。 |  |

|

|

|

|

| 食後は、天文館むじゃきのシロクマ |  |

|

3月23日(日) 晴

|

|

海軍大将大勲位伯爵樺山資紀邸趾 1837(天保8)年、鹿児島城下加治屋町で、薩摩藩士・橋口予三次兼器の三男として生まれる。のちに、樺山四郎左衛門の養子となる。 |

|

|

大久保利通君誕生之地(大久保利通生い立ちの地)・牧野伸顕誕生之地 大久保利通(1830年~1878年) 牧野伸顕(1861年~1949年) |

|

大久保利通君誕生之地は、生い立ちの地で、そことは別に「大久保利通誕生之地」の碑がありました。 | |

|

|

|

西郷隆盛誕生地・西郷従道誕生之地 西郷従道邸庭園跡庭石 西郷従道 旧西郷従道邸庭園 |

|

|

「元帥子爵井上良馨誕生地」と「井上良馨誕生之地」が、それぞれ別の場所にありました。 井上良馨(1845年~1929年) |

|

村田新八誕生之地 村田新八(1836年~1877年) |

|

東郷平八郎君誕生之地 東郷平八郎(1848年~1934年) |

|

山本英輔誕生之地 山本英輔(1876年~1962年) |

|

山本権兵衛誕生之地 山本権兵衛(1852年~1933年) |

|

篠原国幹誕生之地 篠原国幹(1836年~1877年) |

|

元帥公爵大山巌誕生之地 大山巌(1842年~1916年) |

|

フェリーに乗って、桜島へ。 長渕剛も食べるという桜島へのフェリーのうどんを食べました。 桜島は、相変わらず、噴煙を上げています。 |

|

|

|

| 桜島は、2010年の学年旅行で行けなかった桜島の反対側に行って、埋没鳥居を見たり、火口から上がる水蒸気を見たり、よりリアルに感じたね。 湯之平展望所 標高373m 桜島は、阿蘇山や浅間山、三原山とならんで日本の代表的な活火山の一つで、周囲が52km、面積が80k㎡ある。山は北岳(1117m)・中岳(1060m)・南岳(1040m)からなり、南岳は今も噴煙を上げ、その爆発音に驚かされることがある。その火山活動のエネルギーでは日本で最大であろうといわれ、そのため南岳の火口より2km以内は立ち入り禁止となっている。 北岳と南岳 桜島は、北岳と南岳という大きな2つの火山が合わさってできた火山である。誕生から約5000年前までは北岳だけがあった。その後、今から約4500年前の噴火によって南岳が生まれ、現在のような形になった。北岳の火口は今は休止していてふさがっている。現在、活動中で噴煙を上げているのは、南岳の火口である。 石垣にあるハートの石を見つめると、幸せになるらしい。 |

|

|

|

|

|

| 埋没鳥居 大正大噴火の前兆は、すでに3日前から始まっていた。島内の至るところで井戸が沸騰し、海岸には大量の死魚が浮き、地震が断続的に起きていた。 |

|

|

| 叫びの肖像 2004(平成16)年8月21日「長渕剛桜島オールナイトコンサート」が開催され、人口約6千人の桜島に、全国から7万5千人もの人々が集まり、この採石場跡地を埋め尽くした。 |

|

|

| 授業でも、さんざん話している火山灰専用のゴミ袋「克灰袋」。 前回の鹿児島旅行の時は、写真を取り忘れていたので、今回の旅行で写真をゲット。 ゴミ袋だけでなく、ゴミ捨て場の写真も、加治屋町を歩いている時に見つけたので、写真を撮りました。 |

|

|

|

|

五代友厚(1835年~1885年) 幕末の激動期、最も早くから世界の進歩に目を向けていた一人に五代友厚がいる。 |

|

|

小松帯刀(1835年~1870年) 小松帯刀は、1835(天保6)年、喜入領主肝付家の三男として生まれ、20歳で吉利(日吉町)の領主小松家の養子となり、小松帯刀と名を改めた。子どもの頃から学問や武芸に優れ、27歳で家老となり、西郷隆盛や大久保利通などを重要な役目に就けた。寺田屋事件、生麦事件、薩英戦争を乗り切り、薩長同盟を結ぶなど明治維新に向けて活躍した。維新後も外交官など要職に就いたが、34歳で亡くなった。 |

|

|

|

城山前に立つ西郷隆盛像。 |

|

鶴丸城跡 鶴が翼を広げた形をしていることから鹿児島城は、別名・鶴丸城と呼ばれていた。 |

|

昼食はお刺身。 |

| 指宿で、砂むし温泉。 前よりも熱くて、それっぽく体験できたね。 温泉から上がったら、指宿温泉サイダー。 |

|

|

|

|

ソフトクリーム。 どこで食べたか覚えてない…。 |

|

|

毎度おなじみの空港での一杯。だって、レンタカーだから、移動中は飲めないんだな。霧島高原ビールとさつまいもと麦芽とホップを使った「パープル」を飲んだ。 鹿児島ラーメンで〆。 |

帰りの飛行機は、JetStar。成田空港に着いて、900円の京成バスで東京駅へ。中央線で立川に帰ってきました。