2013年8月23日(金)から25日(日)までの2泊3日で、錦帯橋、津和野、萩、秋吉台、下関、小倉に、これまでの国宝ツアー・熊野古道ツアーと同様、ワイン会のメンバーで行ってきました。

| 8月23日(金) | 羽田空港 → 岩国錦帯橋空港 → 錦帯橋 → 津和野 |

| 8月24日(土) | 津和野 → 萩 → 秋吉台 → 下関 |

| 8月25日(日) | 下関 → 小倉 → 北九州空港 → 羽田空港 |

錦帯橋 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 昼食 錦帯橋を渡ったすぐ近くのお店で食べました。2階からの景色もよく、錦帯橋を見ながら、おいしい昼食になりました。 |

||

|

|

|

| 中世山城 津和野三本松城跡 近世山城 津和野城 1274(文永11)年、1281(弘安4)年の元(蒙古)軍の北九州・北浦への来襲を受け、鎌倉幕府は西石見の海岸防衛を吉見頼行に命じた。頼行は1282(弘安5)年、家来とともに能登から木曽野(津和野町北西部)に地頭として入り、1295(永仁3)年、この城山山脈に築城を始めた。 翌年、関ヶ原の戦いの戦功により坂崎出羽守が初代津和野藩主として入部し、山頂の現在の本城と織部丸の位置に高い石垣の近世山城を築いた。石垣の石材は、ひん岩と石英閃緑岩で、約3km北方の寺田地区や枡ヶ峠の青野山トンネル付近で採石し運び上げたものである。 |

||

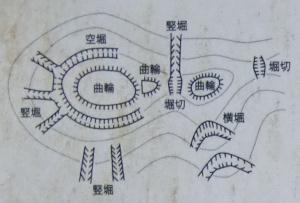

| (右2枚)お城へは、リフトに乗って上っていきます。 (下左)中世(吉見氏時代)堀切 (下中)出丸 (下右)中世山城の模式図 山の頂上部や斜面を削って平坦地(曲輪)を作ったり、溝(堀切・竪堀・横堀)などを掘ったりして敵兵の攻撃に備えた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(上右)津和野城西櫓門跡 (左)津和野城跡(馬立・台所・海老櫓) ここは本丸の西、三の丸にあたる。階段を上って左は馬立と言われ、乗馬をつなぎとめておく所、右は三段櫓の最上部の建物へつながる。 馬立の奥には台所があり、石列による排水の機能が見て取れる。さらに奥には海老櫓といわれる建物があり、搦手(喜時雨川)に直面する望楼であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 太鼓谷稲成神社 1773(安永2)年に建てられた。日本五大稲荷神社の一つに数えられている。 |

|

| 津和野温泉宿 わた屋 7枚は夕食の写真 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 萩城 2011年8月11日に行っているので、あまり写真は撮りませんでした。 |

|

|

|

(右)潮入門跡 (左)二の丸土塀(銃丸土塀) |

|

松陰神社

2011年8月11日に行っているので、あまり写真は撮りませんでした。

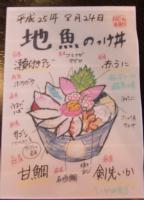

| 道の駅萩しーまーと 来萩レストラン 萩の地魚のっけ丼 | ||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

カルスト台地 地理の教科書に載っているような岩がごつごつしている風景の写真を撮りたかったんだけどなぁ。 |

|

|

||

|

|

|

| 下関 ふく処喜多川南部店 |  |

|

|

|

|

| 唐戸市場 |  |

|

| 関門橋 |  |

|

|

|

|

| 関門橋の面白い数字の比較 1:使用した鉄の量 30,000t/東京タワーの約8倍 |

||

| 門司赤煉瓦プレイス 下関から小倉までドライブの途中で、気になる煉瓦造の建物を発見。「せっかくだから、見に行こう」と寄り道しちゃいました。 |

||

|

|

|

| 北九州門司麦酒煉瓦館 門司麦酒煉瓦館は、帝国麦酒という会社の事務所として、1913(大正2)年4月に竣工し、2013年で百歳を迎えた。建物は、ドイツ・ゴシックという様式で建てられており、左右対称かつ縦軸を強調した鋭いスタイルを特徴としている。設計者の林栄次郎は、福岡工業学校木工科を1901年に卒業した建築科である。門司の他にも、岐阜県の後藤毛織大垣分工場の設計にも関与した。 (北九州市門司麦酒煉瓦館 解説シートより) |

旧サッポロビール醸造棟 | 長崎番所跡 1799(寛政11)年、幕府(長崎奉行所)は、大里浦出張所をここに設置した。当時、玄界灘に出没した密貿易船の取締りと、対唐貿易の代物(俵物諸色)を長崎に送るため、保管中継の基地として設置した。 豊前大里宿について 江戸時代は、大名が江戸と領地とを往復する参勤交代や、日本各地の名産品を他地域で売る目的で、海運と陸運とが発展した時期であった。日本の各港には、定期就航船が就航し、五街道を筆頭とする街道が整備された。 (北九州市門司麦酒煉瓦館 解説シートより) |

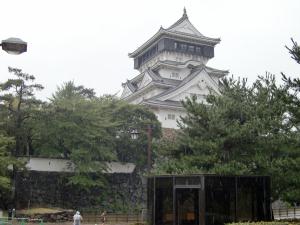

| 小倉城 1866(慶応2)年の第2次長州征伐(四境戦争)の際に、高杉晋作率いる奇兵隊に攻められ、焼けちゃったお城です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 北九州空港 関空のように、人口島へ橋を渡っていく空港。メインストリートから空港に向かう角のガソリンスタンドが、最終のガソリンスタンドになるので、レンタカーの時は要注意。 |

門司港地ビール工房 しめはやっぱり、空港で地ビール。 |