下関見学記

2006年8月14日(月)から16日(水)の2泊3日で、下関に行って来ました。見学場所ごとに、写真や説明、感想などをアップしていきます。

| 長府 ・「維新発祥之地」碑 ・忌宮神社 ・乃木神社 ・長門国分寺跡 ・覚苑寺(鋳銭司跡) ・長府毛利邸 ・功山寺(高杉晋作回天義挙銅像、万骨塔) |

|

| 下関 ・関門海峡 ・関門トンネル人道 ・下関国際ターミナル ・巌流島 ・壇ノ浦 ・前田砲台跡 ・赤間神宮 ・春帆楼 ・朝鮮通信使上陸淹留之地 ・亀山八幡宮周辺 引接寺三門 床屋発祥之地 山陰道基点 亀山砲台跡 お亀茶屋跡 河豚の像 ・関門のレトロな建物 ・本陣伊藤宅跡 ・大鳥居 ・高杉晋作 奇兵隊結成の地 ・高杉東行終焉之地 ・大太鼓 ・萩藩新地会所跡 ・吉田の一里塚 ・吉田宰判勘場御茶屋跡(御本陣) ・東行庵周辺 |

下関の天気予報 下関のある山口県は、中国地方なのに、九州の天気予報に載っていますね。 |

|

「維新発祥之地」碑 城下町長府には、西暦193年、仲哀天皇、神功皇后により豊浦宮が築かれた由来から、忌宮神社が創建され、数々の神事が継承されている。 (「維新発祥の地記念碑について」より) |

|

忌宮神社 長門国二の宮で、仲哀天皇、神功皇后が西国平定の折、豊浦宮を建て、7年間滞在した地といわれている。毎年8月7日から1週間続く「数方庭祭」は1800年の歴史を持つ“天下の奇祭”として有名。 |

|

|

|

|

|

|

乃木神社 明治天皇に殉死した乃木希典を祀る神社。境内には乃木将軍が育った家が復元され、ゆかりの品を展示する宝物館などもある。

|

||

|

|||

|

|||

|

|

長門国分寺跡 741年(天平13)、聖武天皇が命じて全国に建立させた国分寺の一つで、礎石や瓦などが出土している。長門国の政治を執り行なった国府の中心的役所は、忌宮神社近くにあったと推定されている。 |

|

覚苑寺 1698年(元禄11)創建。長府藩の菩提寺の一つで、境内には和銅焼の窯元がある。付近一帯は、「和同開珎」を鋳造した長門国鋳銭司跡である。

|

| 長府毛利邸 長府毛利家14代元敏公によって建てられた邸宅で、完成は1903年(明治36)。明治天皇の行在所(宿泊所)としても使われた。書院庭園と池泉回遊式の庭園が往時を偲ばせる。 |

|

|

|

| 功山寺 | |

|

|

| 二重櫓造の山門や、我が国最古の禅寺様式を残した仏殿(国宝)が、1327年(嘉禄2)創建の由緒を語ります | |

|

|

|

| 高杉晋作回天義挙銅像 1864年(元治1)、長州藩は存亡の危機にあった。7月の禁門の変、8月の馬関戦争惨敗。さらに追い打ちをかけるように、幕府による長州征伐計画が進んでいた。俗論派(幕府恭順)が主導権を握っていた長州藩はこれを恐れ、幕府に従う姿勢を示していた。 |

万骨塔 明治維新を中心とした国事に命を捧げた勤王の志士の霊を供養するために、長府の篤志家・桂弥一が建立したもの。塚には、「一将功なって万骨枯る」の碑と全国から寄せられた石が供えられている。 |

|

| 関門海峡 | |

|

|

|

全長1068m、海面からの高さ61mの関門橋がかかる関門海峡。ときに10ノット(18km/h)を越す潮流が流れる。 中国の方が見ると、長江よりも狭いので、「川ですか?」と聞くことがあるそうです。私が見ても、長江どころか、多摩川(約500m)の河口よりも、関門海峡(約700m)は狭いような気がしました。ホントに、すぐ、門司なんです。 |

| 関門トンネル人道 関門国道トンネルは、全長3461.4m、1958年(昭和33)に開通。下関の御裳川から門司の和布刈(めかり)の間780mが歩行者用の海底トンネル、所要時間は約15分。歩行者:無料、自転車・原付:20円。 |

|

|

|

|

|

| 下関港国際ターミナル | ||

|

|

|

| 韓国・釜山、中国・青島との国際航路が発着する国際港湾都市・下関の海の玄関口。釜山へは1日1便、青島へは週3便、フェリーが就航している。ターミナルにつづくとおりは「釜山通り」と呼ばれている。 | ||

| 巌流島 | |||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

関門海峡に浮かぶ周囲約1.6kmの小さな島で、宮本武蔵と佐々木小次郎が相対したのは、1612年(慶長17)4月13日のことだった。現在は、海沿いの散策道なども整備されている。

|

|||||||||||||||||

壇ノ浦 |

|||

|

|

|

|

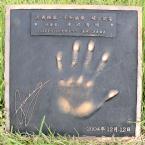

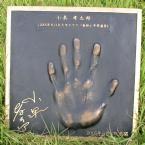

| 2005年NHK大河ドラマ「義経」出演者の手形とサイン (左)滝沢秀明 (中左)中越典子 (中右)松坂慶子 (右)小泉孝太郎 |

|||

|

|

||

| 壇ノ浦の戦い | |||

|

|

||

| 天保製長州砲 幕末、関門海峡での6次にわたる攘夷戦は、元治元年(1864)8月、長州藩兵と英・仏・蘭・米4カ国連合艦隊との交戦をもって終結したが、同時にこれは明治維新の具体的始動につながった。この歴史的事件で下関海岸砲台に装備された長州藩の青銅砲は、すべて戦利品として外国に運び去られ国内から姿と消していた。 1966年春、渡欧中の作家古川薫氏がパリ・アンヴァリッド軍事博物館に保管されている攘夷戦長州砲を発見、以来返還運動が進められたが実現困難のところ、郷土出身の外務大臣安倍晋太郎氏の努力とフランス政府の好意によって1984年6月、貸与の形式で里帰りを見るに至った。この機会に下関東ロータリークラブでは、フランス政府の了解を得、創立20周年記念事業として、これを原寸大かつ精密に模造し下関市に寄贈した。 同長州砲は天保15年(1844)萩藩の鋳砲家郡司喜平治信安の手になるもので、幕末日本人の対外危機感を象徴する歴史的逸品である。 鎖国に眠っていた日本史がようやく世界史に組み入れられる瞬間を目撃したこの物言わぬ証人を、海峡のほとりに永久に安置しようとするのは、歴史に富むこの地の発展と世界平和を祈念する趣旨にほかならない。 (解説より) |

|||

| 前田砲台跡 | ||

|

|

|

| 前田台場(砲台)は、長州藩が口火を切った馬関攘夷戦の重要な拠点であっただけに、文久3年(1863)6月5日、元治元年(1864)8月5、6日に、二度の外艦砲撃を受け占領、破壊された。 馬関攘夷戦の烽火とともに、長州藩が倒幕への苦難の道を辿ったことを思うと、前田台場は、明治維新発祥の記念とすべき史跡であるが、その陰には、台場とともに焼き払われた前田村民家23戸の痛ましい犠牲があった。 (「郷土の文化財を守る会」解説より) (中)教科書に載っている占領された前田砲台の写真、(右)前田砲台跡より海峡を見る |

||

| 赤間神宮 | |

|

|

| 春帆楼 | |

|

|

|

|

| (左上)春帆楼 (右上)会議の復元 (左下)伊藤博文と李鴻章 (右下)会議のたびに李鴻章が通った道は、現在では「李鴻章道」 日清講和記念館 |

|

|

朝鮮通信使上陸淹留之地 日本語、朝鮮語(ハングル)、中国語、英語の4つの言語で書かれていた碑でした。 建立趣旨 |

| 亀山八幡宮周辺 |   |

|

引接寺三門 下関市指定文化財 引接寺は、浄土宗寺院で当初門司区にあったが、下関の亀山神社地に移転したので山号を関亀山と称した。永禄三(1560)年に忠誉一徳栄林上人がこの地に建立した。 |

|

床屋発祥之地 由来 鎌倉時代の中期(1264〜73)亀山天皇に仕えていた京都御所の北面の武士従五位下北小路蔵人頭藤原基晴は、宝刀の紛失事件の責任をとって職を辞し、三男采女亮政之を連れて宝刀探索のため、当時蒙古襲来で風雲急を告げていた長門国下関に下った。 |

|

ここは山陰道の基点 九州渡航の起地なり 山陽道の第一番塚なり |

| 写真なし | 亀山砲台跡 江戸時代末期、開国を迫る諸外国への危機感が高まり、長州藩は全国にさきがけ外敵防禦策をとり、長州藩主毛利元周(ママ 敬親か?もしくは、長府藩主か?)公は亀山八幡宮を始め、市内各地に砲台を築き攘夷戦に備えた。 |

|

伊藤博文公夫妻史跡「お亀茶屋」跡 幕末のころ、北前船の寄港地として海陸物産が集散し西の浪華として栄えていた下関の街を、明治維新の志士たちが繁く往来していました。 |

|

河豚(ふく)の像 |

| ふく料理 |  |

|

|

|

旧下関英国領事館 | ||

|

旧秋田商会ビル(右) 旧秋田商会ビルは、大正3(1914)年に着工し、翌4年に竣工した鉄骨鉄筋コンクリート造の建築で、地上三階、地下一階、塔屋付き、屋上には日本庭園と茶室がある。内部は一階を洋風の事務所空間、二階及び三階を格調高い書院造り住宅としている。西日本で最初の鉄筋コンクリート造の事務所建築であるとともに、わが国に現存する同種建築としては最古級のものである。 |

|

|

| 下関南部町郵便局(左) 日本最古の現役郵便局舎 下関市の残る洋風建築物として最も古いこの建物は、明治33(1900)年に当時の赤間関郵便電信局がこの地に新築移転した時のものである。 |

|

||

|

JR門司港駅 東京駅、大社駅とともに日本に3つしかない重要文化財の駅舎 JR門司港駅 東京駅、大社駅とともに日本に3つしかない重要文化財の駅舎 |

||

|

旧門司三井倶楽部 大正10(1921)年建築 三井物産門司支店の社交倶楽部として、現在の門司区谷町に建設された。設計者は松田昌平。竣工直後の大正11(1922)年にはアインシュタイン博士夫妻が宿泊している。 |

||

|

旧大阪商船 大正6(1916)年建築 旧大阪商船(株)の門司支店として建築され、設計者は河合幾次。 |

||

|

旧門司税関 | ||

| 戦前の門司の様子 石炭がエネルギーの中心だったころ、門司港には日本中の富が集まった。日本銀行は、1898(明治31)年、大阪以西として初めて、門司港に支店を置いた。その初代支店長は、後に首相・蔵相を務めた高橋是清であった。また、後に首相となる佐藤栄作は、1929(昭和4)年から1934(昭和9)年まで九州一円の国鉄を統括する門司鉄道局に勤務し、その足場を築いた。九州北部から中国、四国を管轄とする門司税関が置かれたのは、門司港繁栄の象徴である。その建物は、現在、アインシュタインが宿泊した三井倶楽部などとともに門司港レトロ地区のシンボルとして、保存・公開されている。 『テロルの時代』本庄豊、群青社、2009年 |

|||

|

本陣伊藤宅跡 伊藤家は、正安3(1301)年、北条氏からの文書も残る旧家で、小早川隆景より彦島拝領、加藤清正の軍扇、秀吉の朱印状もある。黄檗宗開祖隠元は来日の時、名号を遺した。徳川時代は本陣を兼ね、和蘭文明に傾倒した杢之允の熱烈歓迎に驚嘆したシーボルトは、その江戸参府紀行に詳細を記載した。坂本龍馬は愛妻お龍と寄留、当家を自然堂と命名し、薩長同盟に奔走。井上馨は渡欧前ヅーフ遺贈の人形の首を切り大後悔。維新に活躍した真木菊四郎の滞在。西郷隆盛が供奉した明治天皇行幸時の蛸踊を供覧。建物はその後、養治小学校に使用、盲唖学校へと変わり、昭和の戦災で焼失、当家の墓地は引接寺と、田上菊舎も滞在したこともある空月庵(伊藤山の寺)にある。 |

|

|

|

大鳥居 維新の史跡 明治維新の原動力となった奇兵隊の果たした役割は周知の通りであるが、創設者高杉晋作を信奉して尊皇倒幕の推進に全資産を投入しこれを援助した豪商白石正一郎の功績は計り知れないものがある。この白石正一郎が敬神の念厚く文久2(1862)年、氏神大歳神社に大鳥居を奉納して攘夷必勝を祈念した。参道(石段)の下の鳥居がそれであるが、終始表に出ることなく蔭の力に徹した正一郎を顕彰する数少ない史跡である。また京都における文久三年八月の政変によって三条実美ら勤王の公卿七人が西下し、下関巡視の際には白石邸にも宿泊した。 |

|

高杉晋作 奇兵隊結成の地 長州藩を明治維新へと推し進めたのは奇兵隊であるが、さらに明治維新を解明する鍵が奇兵隊にあるともいわれている。奇兵隊は、文久3(1863)年6月、この地の回船問屋白石正一郎家で結成された。正一郎は結成と同時に入隊し、高杉晋作を援けた。 |

| 白石正一郎 文化9(1812)年3月7日、この地に生まれ、明治13(1880)年8月31日、69歳で世を去った。 |

|

高杉東行終焉之地 高杉晋作(号・東行)は、天保10(1839)年8月20日萩藩士高杉小忠太の嫡男として萩城下に生まれ、藩校明倫館に学ぶ傍ら、松下村塾で吉田松陰に師事し尊攘思想を養いました。 |

|

大太鼓 直径110cm、重量390kgのこの大太鼓は、かつて小倉城内(現北九州市)北側の櫓にあって城下に時を告げていたものである。 |

|

萩藩新地会所跡 |

|

|

吉田の一里塚 一里塚は旅人のために一里ごとに設けられたもので、古くからあったらしいが、慶長9(1609)年、江戸日本橋を起点として全国に整備されたという。 |

|

吉田宰判勘場御茶屋跡(御本陣) 藩政時代(1600〜1870)萩藩毛利の領地は18の宰判に分かれ、統治されていた。吉田宰判はそのひとつで、統治区域は吉田、厚狭、末益、松屋、津布田、宇津井、山野井、今浦、伊衛、山中、於福、瓦、大嶺に及んでいた。宰判には1名の代官が任命され、平素は萩本藩に勤務しているが、春、秋、冬の三季には勘定(代官所)に出張して租税の決定、貢米の完納、土木工事の検分などの民生を統括していた。勘定方、寺社方、山方など部下の役人の任命、民間側からは、大庄屋とその部下の恵米方、算田方など選出し、建物には50人ほどの役人が詰め、宰判内の業務をつかさどっていた。御茶屋は、勘場に隣接し、公儀の役員や参勤交代途中の大名の宿泊所であった。幕末には奇兵隊の屯所としても使われた。 |

|

東行庵 この地は清水山と称し、幕末の頃、奇兵隊軍監山縣狂介(有朋)は麓に草庵を建て無隣庵と名付けていた。慶応3(1867)年4月、高杉晋作(東行)の遺言により遺骸を奇兵隊の本拠に近いこの地に葬った。晋作に仕えていた愛人うの(後に谷梅処)は黒髪を断って出家したので、山縣は明治2(1869)年、無隣庵を梅処に贈り欧州に旅立った。 (右)日露戦争凱旋記念碑 |

|

|

(左)高杉東行(晋作)顕彰碑 従二位公爵毛利元昭公篆額 正二位大勲位公爵伊藤博文撰 この碑は、明治44(1911)年、この山上に建てられ、同年5月井上馨公によって除幕された。動けば雷電の如く発すれば風雨の如しという名文に始まって東行の残した業績がよく書かれてあり、字は明治の三筆といわれた杉孫七郎のものである。 (右)東行墓 |

|

|

|

(左)贈正四位 福田侠平(公明)碑 明治43(1910)年、かつての盟友山縣有朋の撰文を得て建てられた奇兵隊軍監福田侠平の顕彰碑。 (右)福田侠平の墓 諱は公明、通称侠平、悠々と号す。山口後河原のひと、十川権右衛門の次子として生まれた。長じて、福田貞平の養子となり、高杉晋作に信頼され奇兵隊で共に行動し、参謀・軍監となって、奇兵隊の育成に努めた。晋作の死後は、戊辰戦争で北越に従軍、病気のため、明治元(1868)年1月14日下関にて40歳をもって歿した。遺言により高杉晋作の墓側に葬られた。 |

|

|

白石正一郎の墓 昭和48(1973)年3月に新設された。 |

|

梅處尼の墓 高杉晋作の側室おうのは、晋作が維新回天の事業に尽くし東奔西走する際も、良き伴侶となり、ある時は幕府の追跡の白刃をも共にくぐったこともあった。晋作没後は、出家して梅處尼と名乗り東行庵初代庵主となった。明治42(1909)年7月、67歳をもって、他界するまで晋作の菩提を弔った。 |

|

|

奇兵隊陣屋跡 文久3(1863)年6月、萩本藩主の命を受けた高杉晋作が馬関に出張し、武士以外に人たちも入隊を許し、奇兵隊を結成した。 |