2009年8月10日(月)から8月15日(土)まで、四国に行ったときの旅行記です。

| 8月10日(月) | よる、立川発 |

| 11日(火) | 瀬戸大橋 松山(道後温泉本館、秋山兄弟生誕地、松山城、愚陀佛庵、坊ちゃんカラクリ時計) |

| 12日(水) | 松山(秋山好古の墓、ロシア人墓地、正岡子規の髪塔) 高知(桂浜、よさこい祭り) |

| 13日(木) | 高知(市内) |

| 14日(金) | 岡田以蔵の墓、鳴門の渦潮、屋島 |

| 15日(土) | 朝、東京へ |

|

|

|

| 家族とともに | 上を自動車、下に電車が通ってるのが、見えますか? |

|

|

|

| 良くある構図ですね | 看板のアップ | |

|

|

|

| お風呂上がりですっきり | 坊ちゃんの間 |

|

|

|

| 坊ちゃん列車 | 昼食 | 昼食 |

|

|

|

| 秋山兄弟 産湯の井戸 | 秋山好古大将像 | 秋山真之中将像 |

|

|

|

| お城へは、リフトに乗っていきます。 | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 天守からの景色 海が近いですね。 |

お城からの景色2 | |

|

|

この建物は、市内二番町にあった上野義方宅の離れを、昭和57年(1982年)に復元したものです。 明治28年(1895年)に松山中学校英語教師として東京から松山に来た夏目漱石が下宿し、自分の俳号「愚陀佛」をとって愚陀佛庵と名付けました。 漱石は、親友正岡子規が故郷松山で療養し始めたことを知り、愚陀佛庵での生活を勧めました。8月から10月までの50日余り、子規は1階で、漱石は2階で、共同生活を送りました。 その間、子規は療養しながらも句会などの俳句活動を続け、漱石も句会に参加しました。 愚陀佛は 主人の名也 冬籠 漱石 |

|

|

|

|

夕食

|

|

|

| 秋山好古の墓 | ここ松山には1904年〜1905年(明治37、38年)の日露戦争のとき、収容所で亡くなったロシア兵士の98人の墓がある。地元の老人会、婦人会、勝山中学校生徒会は永い間この墓地の供養と清掃を続け保存に努めてきた。 この尊い行為に感謝するためにロシアの作家V・グザーノフは、捕虜兵士の精神的支柱であったV・A・ボイスマン大佐の胸像を建立することを提案し、ロシア側でE及びN・ジーコフ、A・ジーロフ、V・キーリン及び彫刻家V・ムハチョーフの諸氏の協力により像が寄贈される運びとなった。 地元ではこれを「日露友好のかけ橋」として受入れ、多くの方々の援助でここに建立されるに到った。 1994年10月 |

|

|

|

武市半平太の墓と旧宅

|

|

|

|

| 武市半平太小楯 文政12年(1829)、長岡郡吹井村の白札(上士と下士の中間身分)の家に生まれた。通称は半平太、本名は小楯、瑞山は号。文武両道の達人で新町田渕に道場を開き、また美人画をよくした。 参考文献 河内勝美「武市瑞山旧宅と墓(高知市)」『歴史地理教育』710 (左上)武市半平太の肖像画 (右上)武市半平太の墓 |

|

|

|

|

|

桂浜の坂本龍馬像 | |

| 板垣退助邸跡 この地は、板垣退助(1837〜1919)の住居跡である。 |

|

| ホテル南水 坂本龍馬の屋敷跡にある龍馬づくしの和風旅館。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

永福寺 井口事件 |

| 坂本家の墓所群 龍馬の父・八平、兄・権平、姉・栄、乙女ら21人の坂本家の墓石がずらりと並ぶ。周辺には、他の志士の墓地も多数ある。 |

|

|

|

|

|

才谷屋跡 坂本龍馬の本家である才谷屋は、坂本家四代(当時は大浜姓)八兵衛守之が、寛文六(1666)年に長岡郡殖田郷才谷村(現南国市)より高知城下本丁筋三丁目(現上町三丁目)に移住し、妻佐耶と二人で借家で質屋を始めたのが始まりで、屋号は出身地より才谷屋とした。後に、酒造業、諸物品売買にも手をひろげ、才谷屋の基礎をつくった。 |

| 近藤長次郎邸跡 天保9(1838)年、大里屋天次の長男に生まれる。長じて坂本龍馬に兄事し活躍。神戸海軍操練所を経て長崎亀山社中に投じ、ユニオン号譲渡をめぐって薩長連合に一役をになうも、そのあと単独に海外渡航を企てたことが社規に反し、慶応2(1866)年早春、自刃して果てた。享年29才。 |

|

|

|

龍馬郵便局 この特殊(装飾)ポストは、平成11年11月15日に、ふるさと切手‘桂浜と坂本龍馬’の発売を記念して設置しました。 |

|

旧築屋敷 この地は城下を守る鏡川大堤の外側の河川敷の竹やぶであったが、前を広い河原があったことから、宝永元(1704)年に町民が藩の許可を得て、自力で石垣を築き開発した片側町。文政九(1826)年には、さらに西の本覚寺越戸まで石築を延長され、職人も多く住むようになった。坂本龍馬が少年時代に通った日根野道場もあった。 日根野道場 水丁場の標柱 |

|

山内資料館にて 山内資料館にて |

| 山内神社 別格官幣社 |

|

旧山内家 下屋敷長屋 この長屋は、元治元(1864)年、山内容堂が、家臣七人の屋敷地を召し上げて下屋敷(散田邸)を設けた際に同時に建てられたと推定される。幕末の風情を感じさせる建物で本格的な武家屋敷としては全国的に数少なく、昭和五十四(1979)年国の重要文化財に指定された。 |

|

後藤象二郎先生誕生之地 天保9(1838)年3月19日この地に誕生。義叔父執政吉田東洋に学び、藩政に抜擢される。第15代藩主山内豊信(容堂)の信任を受け、公武合体論を唱え、土佐勤王党と対立。親類に当る吉田東洋暗殺事件を厳しく摘発し、武市瑞山らに取り調べは、容赦なかった。のち坂本龍馬と接し、容堂公にすすめて、大政奉還の大業をなす。 |

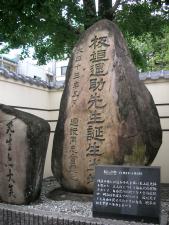

| 板垣退助先生誕生出地 戊辰の役には、藩兵千人を率い、東山道先鋒を努めた。立志社をつくり自由民権運動をおこす。自由党の総理となり全国遊説中、明治15年岐阜で刺される。「板垣死すとも自由は死せず」の言葉は有名。晩年は、社会事業に全力をあげる。 |

|

|

吉田東洋先生記念之地 本名・正秋、通称・元吉。15代藩主山内豊信(容堂)に信任され、安政改革を推進。文武館を建設。「海南政典」を編さんしたが、公武合体策を堅持し藩政に辣腕を振るい、武市らの主張は一蹴された。そのため、文久2(1862)年4月8日、雨降りの夜、武市瑞山の率いる土佐勤王党の刺客(那須信吾、安岡嘉助、大石団蔵の3人)により、この地に暗殺された。 |

| 武市瑞山先生殉節之地 武市は、以蔵らと身分の違いから、南会所の獄舎につながれた。吉田東洋暗殺の追及は後藤象二郎らの手により、厳しく行われた。 |

|

|

山田橋番所 山田橋は、城下町の北東部に位置し、城下の外周を流れる江ノ口川に架かる橋です。ここは、北山越え、甲浦経由の街道筋の起点にあたり、橋の南詰めの広場には城下の三番所の一つ、山田橋番所が置かれました。また、このあたりは、長宗我部元親が城下町を建設しようとした時に、現在の土佐山田町の住人たちが移り住んだ場所でもあり、その地名をとって山田町と名付けられました。 この地にあった獄舎は、山内容堂の怒りに触れた志士たちが捕らえられ、切腹、処刑された場所である。間崎滄浪、平井収二郎らが投獄され切腹、処刑された。その3年後、岡田以蔵、村田忠三郎、久松喜代馬ら勤王党の志士がここで斬首された。 |

| 武市半平太邸跡及び道場跡 土佐勤王党首領である武市半平太(瑞山)は、嘉永3(1850)年に長岡郡吹井村(現高知市)から祖母と妻富とともに城下の新町田淵に移り住み、安政2(1855)年の春、間口6間・奥行4間の道場を建てた。午前は、妻の叔父島村寿之助が槍術を、午後は半平太が剣術を教えたこの道場には、120人ほどの門人がいたが、中岡慎太郎・岡田以蔵・久松喜代馬・五十嵐文吉ら勤王運動に参加したものも多く、坂本龍馬もよく来ていたといわれる。 |

|

|

元帥永野修身海軍大将誕生之地 |

| 河田小龍生誕地 墨雲洞跡 名は維鶴 文政7(1824)年、土生玉助、礼子の長男として旧浦戸町片町に生。画は島本蘭渓、儒を岡本寧浦、京に上り狩野永岳、中村竹洞、長崎の木下逸雲に学び、南北合派を取得。蘭学画事を土佐に伝えた。嘉永5(1852)年、米国から帰郷した中浜万次郎とここで寝食を共にし、「漂巽紀略」を著し日本の開国に益した。のち築屋敷の仮寓先で、青年坂本龍馬に世界の情勢を語り、洋船操縦技術取得の急を述べ、後に亀山社中、土佐海援隊で活躍した長岡謙吉、近藤長次郎、新宮馬之助らは小龍の弟子である。この地は、膨大な画人や志士たちに新思想を鼓吹啓蒙した記念すべき地である。ここにこの碑を残し、永く後世に伝わらんことを願望する。 |

|

|

|

|

| 江戸期はりまや橋の由来 藩政時代、堀で隔てられていた豪商播磨屋と、富商櫃屋が互いの往来のために架けた私橋が、後に「はりまや橋」と呼ばれるようになります。当時は、簡素な木造りの橋でした。 |

||

和霊神社

|

|

|

| 車を置かせてもらった場所から和霊神社へ | 和霊神社の鳥居 | 鳥居横の桜の木 |

|

和霊神社 幕末の志士坂本龍馬4代前の先祖坂本八郎兵衛直益が宝暦十二(1762)年、宇和島の和霊神社を坂本家の屋敷神として勧請。文久二(1862)年、龍馬脱藩の際、水杯で武運長久を祈願したと伝わる。昭和六十(1985)年から事績を顕彰した龍馬脱藩祭を行なっている。 |

|

| こんな山道を登っていきます | ||

|

|

|

|

坂本龍馬飛騰の地 文久二(1862)年、三月二十四日龍馬はこの地より運命の旅立ちをした。脱藩という、罪が係累にまで及ぶ恐れのある大罪を犯してまで龍馬を駆り立てたものは何だったのか。 |

|

高知城

|

|

|

| 山内一豊の妻の像 | 板垣退助像 | 山内一豊像 |

|

|

|

|

|

| 薫的神社 山田町の獄舎の一部をそのまま、薫的神社に移した。 薫的様御昇天の御牢 |

|

|

山内容堂公誕生之地 名は豊信。15代藩主。酒を好み、詩や書をよくす。吉田東洋に藩政改革を命じた。幕政に参画したが、井伊大老に退けられた。土佐勤王党を弾圧するも、時の流れを感じ、後藤象二郎の策を入れ、大政奉還を建白。 |

夕飯と花火

|

|

|

| ★岡田以蔵の墓 |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 安徳天皇社 寿永2(1183)年、平宗盛は、安徳天皇を奉じて一の谷から屋島に来ました。ここは、檀の浦の入江にのぞみ、後ろに険しい屋島の峰、東に八栗の山をひかえ、戦には地の利を得たところであったので宗盛は、行宮を建て将士の陣営をつくりました。 |

|

|

| 駒立岩 源平合戦の時、那須与一が祈り岩で神明に祈願を終え、海の中のこの岩まで駒を進め足場を定めて、波に揺れ動く船の扇の的を見事に射落としたので駒立岩といわれている。 |

|

|

| 祈り岩 | ||

|

|

|

| 駒立岩 | 扇の的は、水門の方向です。 |