|

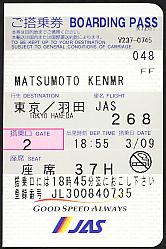

2003年3月7日(金)から9日(日)まで、金沢へ旅行に行きました。日本海側への旅行は、小学生の時の北海道小平町への旅行、中学時代の福井への旅行に続いて、3回目でした。マイレージが貯まったのと、大学時代の後輩が金沢で働いているので、気分転換で旅行をしてきました。 |

| 3月7日(金) | 金沢へ(JAS267便 羽田1700−小松1800) 夕食(和風レストランきたま) |

| 3月8日(土) | 金沢市内散策 W坂→妙立寺(忍者寺)→武家屋敷(野村家)→尾山神社→昼食(近江町食堂)→兼六園→伝統工芸産業館→成巽閣→石川県庁舎石引分室→県立歴史博物館→藩老本多蔵品館→県立美術館→大樋美術館→金沢城公園→夕食(すし捨本店) |

| 3月9日(日) | 能登半島へドライブ 金沢→厳門→昼食→ヤセの断崖→天領北前船資料館→世界一長いベンチ→金沢→小松空港 東京へ(JAS268便 小松1855−羽田2000) |

| 3月7日(金) 雨 羽田空港から、小松空港へ。最近、ターミナルの1階のバスに乗ることが多い。大きい空港へ行くことが少ないからかなぁ? 宿泊:アパホテル金沢片町 |

| <この日の費用> | |

| モノレール(往復) | 940円 |

| 空港バス(小松→金沢) | 1100円 |

| 宿代(2泊分) | 10500円 |

| 3月8日(土) 雨ときどき曇 この日は、金沢市内散策の日。 |

| 妙立寺 | |

|

(上)妙立寺全景 (下)物見台・望楼 日蓮聖人の法孫の日像上人の作と伝えられる祖師像が安置され霊験特に著しく前田家祈願所として古来より衆人の信仰が厚い。 私は、前日に予約したが、早めの時間であれば、当日予約でも見学できそうであった。案内人のお姉さんに付いて、1時間弱、寺内を見学した。この日は、見習いのお姉さんも一緒で、一生懸命メモを取りながら、一緒に見学していたのが、印象的だった。新人の案内人のお姉さんと一緒に、寺内で迷子になったら、洒落にならないだろう。 |

|

|

| 長町武家屋敷跡 | |

|

|

| 曲がりくねった細い小道沿いに昔の武家屋敷の名残である土塀が連なっている。用水路とともに、城下町の風情在るたたずまいを感じさせてくれる一角である。 藩政時代、加賀藩士の邸宅が建ち並んでいたこの一帯は、火災が少なかったこともあり、粛然とした武家屋敷が保存状態良く残っている。町名の由来は、香林坊下から図書橋まで、南北に伸びるその通りの長さから付いたといわれている。また、藩の老臣長氏や山崎長門の氏名に由来するともいう。 武士の邸宅は、土塀で敷地内を囲うのが習わしで、禄高の高い武士は長屋門を構えたが、その様子は現在も高田家跡等によく見ることができる。また大野庄用水から水を引き曲水を配した庭を持つ屋敷が多く、庭園も見応えがある。 野村家 |

|

| 尾山神社 | |

|

初代加賀藩主前田利家公と正室おまつの方を御祭神とする尾山神社は、1873年(明治6年)に歴代藩主の別邸であった金谷御殿跡に建立された。 ギヤマンがはめ込まれたり、和・漢・洋折衷様式を見せる神門は、異国情緒漂う造り。東神門は、金沢城で唯一残る桃山風御殿様式の門で、旧金沢城二の丸にあった唐門を移築したものである。 旧金谷御殿の庭であり、築山池泉回遊式の庭園は、江戸末期に作庭されたもので、かつては辰巳用水を引き入れた池には、三つの島が趣向を凝らした橋が配され、書院庭園の面影を色濃く残している。 ガイドブックには、夕日に映えると書いてあったが、確かに、西を背にした神門であり、夕日の時間には、ギヤマンが光りきれいだと感じた。しかし、私が行った日は、雨。そんな風流さもなく、近江町市場へと急いだ。 |

| 近江町食堂の海鮮丼 | |

|

近江町市場にある近江食堂の海鮮丼(1500円+税)。いろいろな新鮮な具がのっていて、この値段では、お買い得だと思います。 |

| 兼六園 | ||

| 日本三大名園の一つである兼六園は、壮大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望の六勝を兼ね備えた庭園ということから白河藩主・松平楽翁(定信)によって、命名された。10万平方メートルあまりの広大な敷地で、江戸時代の代表的な林泉回遊式庭園の特徴を残す庭園である。 日本の三名園とは、金沢の兼六園、水戸の偕楽園、岡山の後楽園である。大学時代に、偕楽園には行ったので、あとは、後楽園に行けば、制覇することになるが、岡山に行くのは、何時のことだろう…。 |

|

|

|

|

|

|

兼六園の松の傷 |

(上右)翠滝 瓢池に音をたてて流れ落ちる滝。高さ6.6m、幅1.6mのこの滝は、11代藩主治脩が造らせたもので、滝音を良くするために、滝壷の代わりに石を敷きつめている。 (中左)雁行橋 (中右)噴水 |

| (左) この松の傷は、太平洋戦争が終わった年−昭和20年(1945年)の6月頃、政府の指示で軍用航空機の燃料にするために松脂を採取したあとである。 |

| 成巽閣 | |

|

この建物は、1863年(文久3年)加賀藩主第13代前田斉泰公が母堂真龍院の隠居所として兼六園内の竹沢御殿跡の一隅に造営されたもので、金沢城から見て東南方即ち巽の方位にあるとして当初は巽新殿と名付けられたが、1874年(明治7年)に兼六園が一般公開された時に、成巽閣と改称された。 成巽閣は、二階建、寄棟造り、こけら葺の建造物で、幕末武家造りの遺構として他に類例がないものと高く評価されている。階下は、謁見の間、御寝所の亀の間、蝶の間等、整然とした武家書院造りとし、階上は、群青の間を中心とした数寄屋風書院造りの七室からなり、天井および壁の意匠に趣向が凝らされている。 庭園は、1929年(昭和4年)国の名勝に指定された「飛鶴庭」や県指定名勝の中庭等、建物を取り囲んでいる。 1938年(昭和13年)、成巽閣は国宝建造物に指定され、1950年(昭和25年)文化財保護法の制定により、現在は、国の重要文化財に指定されている。 建造物および藩政時代の美術工芸品が公開され、季節毎の展示替えが行われる。 |

| 金沢の近代遺跡 金沢の街を歩いて、見かけた近代遺跡です。北陸の中心都市として、近代化とともに西洋風の建築物が増えたのが、感じられます。 明治初期、近代軍制の形成にともなって造られた西欧建築様式を取り入れた洋館建築物で、建築様式や装飾など現在見てもすばらしいものである。しかし一方では、戦争を指揮した将校達の優雅な生活や華やかな社交ぶりも感じられます。 |

|

|

|

| 石川県庁舎石引分室(旧陸軍金沢偕行社) 1898年(明治31年)の旧第九師団創設とともに旧陸軍の将校クラブとして、金沢市大手町に建てられ、1909年(明治42年)に現在地に移転し、増改築が加えられ現状の姿になったと伝えられる。 |

石川県庁舎石引分室(旧陸軍第九師団司令部庁舎) 1898年(明治31年)に金沢城二ノ丸跡に建築された旧陸軍第九師団司令部庁舎で、1968年(昭和43年)に現在地に移築された際、両翼がほぼ半分に切り縮められほかは、ほぼ原形を保つ。 |

| 旧金沢陸軍兵器支廠(石川県立歴史博物館) | |

|

赤煉瓦の3棟の建物は、旧金沢陸軍兵器支廠兵器庫として建てられた。第1棟〔旧第七號兵器庫〕は1914年(大正3年)、第2棟〔旧第六號兵器庫〕は1913年(大正2年)、第3棟〔旧第五號兵器庫〕は1909年(明治42年)に竣工している。終戦後、1946年(昭和21年)金沢美術工芸専門学校(現・金沢美術工芸大学)の校舎に転用されたが、1972年(昭和47年)石川県が譲り受け、1986年(昭和61年)から石川県立歴史博物館となった。 いずれも煉瓦造二階建で、左右対称を基本とした端正な意匠になっており、長さは90メートルに及ぶ。この種の建物としては、わが国で数少ない貴重なものとされている。3棟とも外見は創建時の姿を忠実に復元し、内部はそれぞれ異なった手法で構造補強を加え、そのうえで歴史博物館として再利用した。この活用にあたっては、建物の文化財としての価値と展示設備との調和をはかるなど、さまざまな工夫を凝らした。 平成2年9月11日付で、重要文化財に指定された。 (石川県解説板より) |

| 博物館の展示は、地域の博物館として、日本史の中に、石川県の出来事を位置付けて展示されていて、地域学習には、最適な博物館でした。 | |

|

|

|

| 大樋焼本家十代長左衛門窯・大樋美術館 | |

|

|

| 大樋焼本家窯元の初代長左衛門から現10代までの歴代作品が展示された美術館。大樋焼は、裏千家の始祖・四世仙叟宗室が金沢に下向した際、同行した楽焼の土師長左衛門が大樋村(現・金沢市大樋町)で窯を築いたが始まりで、飴釉を特徴としている。その後、藩の御用窯として300年以上の歴史を持つ窯元の茶道具の逸品を数多く展示する。表には10代長左衛門窯元と大樋ギャラリーもある。ギャラリーでは10代長左衛門と長男・年雄氏の作品も展示され、購入することもできる。 私が、金沢に行ったもう一つの理由が、大樋美術館に行くことだった。母が、陶芸をしている関係から、東京都・ニューヨーク市姉妹都市交流「日米友好陶芸展」に行った際に、中村錦平氏(多摩美術大学教授)、デビット・マクファーデン氏(NY現代アート&デザイン美術館館長)とともに、大樋年雄氏の講演を聞いた。伝統は、ただ守るのではなく、「守破離」の精神で発展させることだという話を聞き、感心した。大樋氏の作品をスライドで見せてもらったが、ぜひ、実物も見てみたいと思い、大樋美術館に行こうと思った。大樋焼の飴色は、艶やかである一方で、落ち着きがあった。初代長左衛門の茶碗「聖」が展示されていなかったのは、残念であったが、いい経験をできた。 |

|

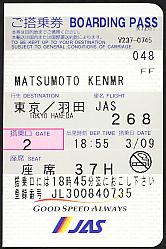

| 金沢城公園 | ||

|

|

金沢城は、加賀一向一揆の本拠地、金沢御堂としての時代や佐久間盛政の居城した時代を経て、1583年(天正11年)の前田利家入城後は、加賀藩主前田家の居城として本格的に建造が行われた。 天守閣は、1602年(慶長7年)の落雷による焼失後は再建されなかったが、櫓の数は多い時では20棟を数えたといわれ、鉛瓦や海鼠塀が貼られた石川門や三十間長屋など、金沢城独自の威容を誇ったと伝えられている。 明治期には兵部省、昭和期には金沢大学が置かれ、現在は金沢城公園として整備されている。 |

|

|

|

|

本丸 古くは金沢御堂があった場所と伝え、1580年(天正8年)には一向一揆をうち破って佐久間盛政が入城し、城普請を始めた。 |

|

|

三十間長屋 宝暦火災(1759年)の後、長く再建されず、1858年(安政5年)に再建された長屋。高い土台に板敷きであることから、武器・弾薬の倉庫と見られていた。 |

|

|

三十間長屋石垣 この石垣の積み方は「切り込みハギ」の技法で積まれているが、表面の縁取りだけをきれいにそろえ、内側を粗いままにしておく「金場取り残し積み」という技法が用いられている。 |

|

| この日の夜は、さっちゃんと飲みの約束。真面目な社会人のさっちゃんは、土曜日も夜遅くまでお仕事のため、一人で先に夕食を。前日は、金沢名物の「治部煮」を食べたので、今日は、金沢の冬の代名詞の「かぶら鮨」を食べようと思い、ガイドブックを見て、「すし捨て本店」へ。寒い日だったので、1番はじめのお客だった私は、ストーブのそばの席を勧めてもらい、気分までポカポカ。さっそく、「かぶら鮨」を注文すると、もう春が近いためにシーズンオフになってしまったとのこと。仕方なく、「並寿し」を注文。全部食べてから、まだ、ちょっと食べたかったので、黒板を見ると、季節のお寿司に「せんな巻」と書いてあるので、どんなものなのか尋ねると、葉わさびの巻物だとのこと。注文して食べてみると、ピリ辛くおいしかった。合計で1500円の夕食でした。 |

|

|

街を歩いていて見つけた石川県里程元標 国道159号の橋場交差点の石川銀行の裏(金沢市尾張町1−7)にあった。国道159号の起終点の武蔵ヶ辻ではないところが、疑問ですが…。 |

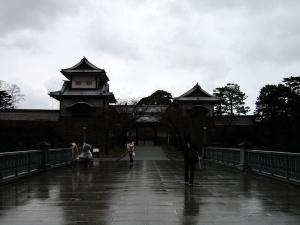

| 3月9日(日) 雪のち曇 この日は、能登半島へドライブ。 |

|

この日は、朝から雪が降っていました。写真を見て、分かりますか? |

| 厳門 | |

|

|

| 日本海の荒波が海に突き出た岩を削ってできた洞門。駐車場から洞門までの途中にある洞窟は、日本海の荒波の音が響き、ちょっと怖いです。 厳門めぐり遊覧船が、3月末まで休業していて、乗れなかったのが、心残りです。 |

|

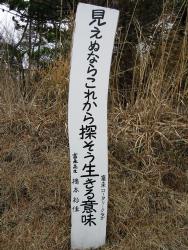

| ヤセの断崖 | |

|

「上からのぞくと痩せる思いがする」ほどの断崖であるヤセの断崖。関野鼻でヤセの断崖への行き方を聞いた人にも、「この天気だと、落ちたら、助けに行けないぞ」と言われました。しかし、ぎりぎりのところで、タイタニックのポーズを取ると、落ちる危険があるので、柵ができていました。さすがに、その柵を越えて記念撮影をする勇気はありませんでした。ましてや、さっちゃんと一緒に落ちて「若い男女、心中」なんて新聞に出たら、彼女は絶対、成仏できないでしょうから…。 ヤセの断崖や関野鼻の一帯は、雨や波に浸食された石灰岩の台地、いわゆるカルスト地形だということです。 |

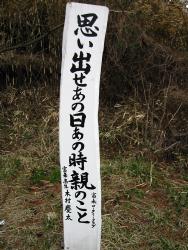

| 自殺の名所でもあるヤセの断崖。それを思い留まらせるために、富来高生によるメッセージが立てられていました。メッセージを見て、反省のポーズを取るまっけんと、メッセージが必要なさそうなさっちゃんです(笑)。 |  |

|

|

|

|

| 義経の舟隠し | |

|

|

| 源頼朝に追われ、奥州に逃れる際に、義経が船を隠したとされる崖。 | |

| 世界一長いベンチ | |

|

増穂浦の海岸線に延々とつながる全長460mの木製のベンチは、ギネスブックにも掲載されている世界一長いベンチです。 |

| <この日の費用> | |

| 天領北前船資料館 | 300円 |

| <補足>犀川大橋の今昔 県立歴史博物館の入場券に描かれている金沢城下図屏風犀川大橋の図。現在の犀川大橋の写真も撮ってきたので、比較してみてください。 |

|

|